Contents

Was kostet dich mehr Geld: zu wenig Planung oder die falsche Planung? Diese Frage entscheidet oft über Termine, Marge und Nerven in Agenturen, Beratungen und IT-Teams. Projekte laufen rund, wenn klar ist, wer wann was macht.

Du spürst es täglich: Projekte laufen nur dann rund, wenn klar ist, wer wann was macht. Kapazitätsplanung und Ressourcenplanung sind wichtig. Die Bedeutung von Kapazitätsplanung und Ressourcenplanung liegt darin, Engpässe zu vermeiden und die Effizienz im Unternehmen zu steigern. Sie helfen, Termine und Marge zu sichern.

In diesem Einstieg lernst du, was Kapazitätsplanung und Ressourcenplanung sind. Du siehst, wie sie zusammenarbeiten. Die Herausforderung besteht darin, die richtige Methode auszuwählen und die Unterschiede zu verstehen. So weißt du, welche Methode du brauchst.

Du bekommst einen Leitfaden von der Einordnung bis zu Prozessen und Tools. Marken wie Microsoft, Atlassian oder Die Agenturverwaltung sind dabei. Ziel ist weniger Hektik und mehr Verlässlichkeit.

Wenn du am Ende die Begriffe Kapazitätsplanung vs Ressourcenplanung sauber trennst, kannst du deine Roadmap schärfen. Du siehst Risiken früh und kannst Entscheidungen besser begründen. Das wirkt sofort im Alltag. Die richtige Anwendung beider Methoden trägt maßgeblich zum Erfolg deiner Projekte bei und steigert die Effizienz deines Teams.

Takeaways

- Kapazitäten sichern Verfügbarkeit und Planbarkeit, Ressourcen steuern Personen, Rollen und Skills.

- Kapazitätsplanung vs Ressourcenplanung ist kein Entweder-oder, sondern ein Zusammenspiel je nach Zeithorizont.

- Ohne saubere Daten zur Auslastung, Abwesenheiten und Pipeline rutschen Deadlines und Budgets.

- Software-gestützte Ressourcenplanung spart Zeit und macht Risiken früher sichtbar.

- Klare Prozesse vom Intake bis zum Weekly Replan schaffen Transparenz für Team und Kunden.

- Mit wenigen, stabilen KPIs triffst du bessere Entscheidungen und erhöhst die Marge.

- Bewährte Tipps helfen dir, die Herausforderungen bei der Kapazitäts- und Ressourcenplanung erfolgreich zu meistern.

Einordnung: Warum Kapazitätsplanung und Ressourcenplanung in Agenturen und Dienstleistungsunternehmen unverzichtbar sind

Im Projektalltag zählt jede Stunde. Du musst Kundenerwartungen, Teamlaunen und Deadlines managen – diese Herausforderungen betreffen alle Organisationen, unabhängig von ihrer Größe oder Branche. Ohne Planung von Kapazitäten verlierst du schnell den Überblick. Dann rutscht die Kapazitätsauslastung ab.

Kapazitätsmanagement und Ressourcenmanagement bringen Struktur. Sie helfen dir, den Überblick zu behalten.

Der tägliche Orga-Spagat im Projektgeschäft

Du koordinierst Projekte, wechselnde Prioritäten und Anfragen. Dein Team arbeitet in Sprints. Urlaub, Krankheit und Meetings ändern die verfügbare Zeit.

Mit Kapazitätsmanagement siehst du Engpässe früh. Ressourcenmanagement stellt die richtige Person zur rechten Zeit ein. Arbeitskräfte sind dabei die zentrale Ressource, deren optimale Planung und Zuweisung für eine effiziente Kapazitäts- und Ressourcenplanung unerlässlich ist. So bleibt die Planung von Kapazitäten realistisch.

Was auf dem Spiel steht: Termine, Budgets, Auslastung

Ohne Planung rutschen Termine, SLAs werden gebrochen. Budgets laufen aus dem Ruder. Nacharbeiten und Scope Creep fressen Marge.

Überlastung führt zu Fehlern, Unterlast zu Leerlauf. Beides senkt Qualität und Motivation. Eine klare Planung von Kapazitäten stabilisiert die Kapazitätsauslastung. Durch vorausschauende Planung und gezielte Vermeidung von Engpässen und Überlastung lassen sich negative Auswirkungen auf Projekte deutlich reduzieren.

Typische Pain Points ohne klare Planung

- Reibung zwischen Delivery, Sales und Management, weil Prioritäten und Verfügbarkeiten unklar sind.

- Unscharfe Nachkalkulationen und spontane Mehrstunden, die die Marge drücken.

- Unklare Zusagen an Kundinnen und Kunden, da Ressourcenmanagement und Kapazitätsmanagement nicht synchron laufen.

- Verstöße gegen Arbeitszeitregeln und unfaire Workload-Verteilung, weil die Planung von Kapazitäten fehlt.

Eine effektive Lösung dieser Pain Points ist durch gezielte Kapazitäts- und Ressourcenplanung möglich. Die Auswahl und Implementierung einer passenden Lösung unterstützt dabei, Herausforderungen im Ressourcen- und Kapazitätsmanagement zu bewältigen und die Effizienz nachhaltig zu steigern.

Wenn Kapazitätsmanagement und Ressourcenmanagement gut zusammenarbeiten, reduzierst du Firefighting. Projekte bleiben auf Kurs. So bleibt deine Kapazitätsauslastung gesund und planbar.

Definitionen im Klartext: Was bedeutet Kapazitätsplanung, was Ressourcenplanung?

Bevor du Aufgaben verteilst, brauchst du einen klaren Rahmen. Du schätzt zuerst deinen Kapazitätsbedarf. Dann entscheidest du, wie die Planung von Ressourcen konkret aussieht. So erkennst du früh, wo Luft ist und wo es eng wird.

Kapazitätsplanung: Fokus auf Verfügbarkeit, Kapazitätsbedarf und Kapazitätsauslastung

In der Kapazitätsplanung bestimmst du den verfügbaren Arbeitszeitrahmen pro Team, Rolle und Zeitraum. Du vergleichst ihn mit dem Kapazitätsbedarf aus Projekten. So leitest du die Kapazitätsauslastung ab.

Als Metriken nutzt du FTE, verfügbare Stunden und geplante Abwesenheiten. Eine zentrale Kennzahl in der Kapazitätsplanung ist dabei die Personalkapazität, die angibt, ob ausreichend qualifiziertes Personal zur Verfügung steht, um die geplanten Aufgaben termingerecht zu erfüllen. Mit dieser Makro-Linse beantwortest du: Wie viel können wir insgesamt leisten, ohne Qualität oder Termine zu gefährden?

Ressourcenplanung: Fokus auf Personen, Skills, Rollen und ressourcenallokation

In der Ressourcenplanung ordnest du konkrete Menschen den Work Packages zu. Du berücksichtigst Skills, Seniorität, Stundensätze und Verfügbarkeiten. So triffst du Entscheidungen, die Prioritäten, Budget und Termindruck ausbalancieren.

Wichtige Kennzahlen sind Skill-Matrix, Billable-/Non-Billable-Anteil und Auslastung pro Person. Hier geht es um den Ressourcenbedarf pro Aufgabe und darum, wer was wann übernimmt. Dabei ist es entscheidend, die Kapazitäten einzelner Teammitglieder bei der Ressourcenplanung zu berücksichtigen, um Überlastung zu vermeiden und Projekte effizient durchzuführen.

Kapazitätsmanagement vs. Ressourcenmanagement: Wo überschneidet sich was?

Kapazitätsmanagement steuert den Portfolio-Rahmen aus Demand und Supply. Ressourcenmanagement kümmert sich um Skill-Management, Staffing-Prozesse und Eskalationspfade. Beides greift ineinander: Ohne Kapazitätsrahmen ist die planung von ressourcen blind, ohne Ressourcenblick sind Kapazitätsannahmen ungenau. Ein zentrales Ziel der Zusammenarbeit von Kapazitäts- und Ressourcenmanagement ist die kontinuierliche Optimierung der Ressourcennutzung, um Effizienz und Kundenzufriedenheit zu steigern.

| Aspekt | Kapazitätsplanung | Ressourcenplanung |

|---|---|---|

| Zielbild | Gesamte Verfügbarkeit abbilden und Kapazitätsbedarf abgleichen | Konkrete Aufgaben mit passendem Skill besetzen |

| Zeithorizont | Monatlich bis quartalsweise | Wöchentlich bis täglich |

| Metriken | FTE, verfügbare Stunden, Abwesenheiten | Skill-Matrix, Auslastung pro Person, Billable-Ratio |

| Entscheidung | Puffer oder Engpass sichtbar machen | Ressourcenallokation nach Priorität und Skill-Fit |

| Output | Transparenter Kapazitätsrahmen | Gedeckter Ressourcenbedarf je Work Package |

Kapazitätsplanung vs Ressourcenplanung

Wenn du ein Projektportfolio leitest, musst du zuverlässige Termine einhalten. Kapazitätsplanung und Ressourcenplanung sind dabei wichtig, insbesondere bei der Planung und Steuerung des Projekts im Hinblick auf die optimale Nutzung von Ressourcen und Kapazitäten. Zuerst prüfst du, ob es möglich ist, das Projekt zu machen. Dann weißt du die Aufgaben zu.

Eine genaue Analyse und Optimierung der Ressourcen halten die Termine stabil. So bleiben die Kosten auch klar.

Zielsetzung: Planbarkeit vs. Zuweisung

Kapazitätsplanung sorgt für Planungssicherheit. Du kannst beurteilen, ob du den Auftrag machen kannst und wann. Sie hilft dir, Prioritäten zu setzen und Termine zu halten.

Ressourcenplanung geht einen Schritt weiter. Sie bestimmt, wer was macht, mit welchen Fähigkeiten und in welchem Zeitraum. Dabei achtet man auf die Verfügbarkeit und Fähigkeiten des Teams.

Zeithorizonte: Strategisch, taktisch, operativ

Strategisch planst du über längere Zeiträume. Du schaust auf die nächsten Quartale oder Jahre, wobei du insbesondere Bedarfsschwankungen bei der Planung berücksichtigt. Taktisch fokussierst du dich auf den Monat. Operativ kümmert er sich um die täglichen Aufgaben.

Regelmäßige Analysen helfen, Engpässe früh zu erkennen. So kannst du im Alltag besser arbeiten, ohne an Qualität zu verlieren.

KPIs im Vergleich: Auslastung, Engagement, Durchlaufzeit

Auslastung ist ein wichtiges KPI für dein Portfolio – dabei gibt es Unterschiede bei den KPIs zwischen Kapazitäts- und Ressourcenplanung, die du beachten solltest. In Agenturen soll sie zwischen 70 und 85 Prozent liegen. Zu viel kann zu schlechten Ergebnissen führen.

Engagement misst, wie gut ein Team arbeitet. Über 100 Prozent sind ein Zeichen für Überlastung. Puffer helfen, die Qualität zu bewahren.

Durchlaufzeit ist ein weiterer KPI. Sie sinkt, wenn du Aufgaben gut planst. Kapazitätsplanung ist der erste Schritt, um Termine einzuhalten.

So erkennst du deinen Kapazitätsbedarf und Ressourcenbedarf frühzeitig

Starte mit klaren Frühindikatoren. Schau in deine Sales-Pipeline und den Status deiner Angebote – stelle dabei die richtigen Fragen, um den tatsächlichen Bedarf frühzeitig zu ermitteln. Denke an Retainer-Verträge, Verlängerungen und geplante Kampagnenstarts.

Fixe Meilensteine helfen dir, den Bedarf zu erkennen. So wirst du frühzeitig auf Kapazitätsbedarf und Ressourcenbedarf aufmerksam.

Mappe Nachfrage zur Verfügbarkeit. Teile jedes Vorhaben in Phasen ein. Schätze den Bedarf für jede Phase ab.

Denke an die Zeit, die Recruiting und Onboarding brauchen. Auch die Beschaffung von Freelancern und Lizenzen nimmt Zeit in Anspruch. Plane Puffer ein, um Probleme zu vermeiden.

Achte auf Warnsignale im Alltag. Überbuchungen, verschobene Deadlines und Überstunden sind Zeichen für zu wenig Kapazität. Eine steigende Fehlerquote zeigt ebenfalls, dass etwas nicht stimmt.

Führe einen monatlichen Rolling-Forecast durch. Halte einen Blick über 12 Wochen. Rechne verschiedene Szenarien durch, um den Bedarf zu verstehen.

Verankere feste Checkpoints zwischen Sales, Account Management und Delivery. Ein gemeinsamer Abgleich der Pipeline und Meilensteine verhindert Überraschungen. Es stärkt deine Planung im Tagesgeschäft.

Kapazitätsanalyse: Datenquellen, Metriken und Forecasting-Methoden

Eine gute Kapazitätsanalyse basiert auf Fakten, klaren Metriken und regelmäßigen Prozessen; besonders die praktische Anwendung dieser Analyse ist entscheidend, um Ressourcenmanagement und Kapazitätsplanung effektiv in der Organisation umzusetzen. So entsteht ein zuverlässiger Planungsprozess. Er zeigt dir, wo es eng wird und wo du anpassen kannst.

Benutze konsistente Daten, halte regelmäßige Reviews und klare Verantwortlichkeiten. Nur so sind Forecasts und Szenarien wirklich nützlich.

Vergangene Auslastung als Indikator

Nutze Zeiterfassung, Tickets und Verkaufsdaten. Auch HRIS-Informationen sind wichtig, wobei die Inhalte dieser Datenquellen entscheidend für die Qualität der Analyse sind. So baut man eine solide Basis auf.

Analysiere historische Daten und Abweichungen. So kannst du die Kapazität pro Rolle genau einschätzen. Deine Analyse wird dadurch genauer.

Demand-Forecast aus Sales-Pipeline und Retainern

Werte Pipeline-Stufen und Retainer mit saisonalen Effekten ein. Berücksichtige dabei die Anforderungen verschiedener Märkte bei der Planung. Nutze eine 4/8/12-Wochen-Sicht.

Miss die Genauigkeit mit MAPE. So bleibt dein Planungsprozess messbar und effizient.

Szenarioplanung: Best Case, Realistic, Stress Case

Erstelle drei Szenarien: Best Case, Realistic und Stress Case. Simuliere deren Effekte auf FTE-Bedarf und Deadlines.

Setze Warnschwellen für Engpässe. Überprüfe diese regelmäßig. So bleibt deine Analyse aktuell und transparent. Bei der Szenarioplanung kann externe Hilfe sinnvoll sein, um Engpässe besser zu erkennen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.

Ressourcenallokation smart umsetzen: Von Rollen zu Menschen

Verbinde Rollenprofile mit echten Personen, um deine Ressourcenallokation im Alltag zu verbessern. So wird die Planung von Ressourcen transparent und fair. Ziel ist es, eine stabile Auslastung zu erreichen und Ressourcen optimal zu nutzen, ohne zu viel zu kontrollieren.

Skill-Matrix und Verfügbarkeiten kombinieren

Erstelle eine aktuelle Skill-Matrix mit Zertifikaten wie Google Ads und AWS. Füge Seniorität, Stundensätze und Präferenzen hinzu. Verbinde diese Daten mit Verfügbarkeiten und Projektanforderungen, um die Planung von Ressourcen zu verbessern. Besonders in der Softwareentwicklung ist eine solche Skill-Matrix entscheidend, um die Kapazitäts- und Ressourcenplanung effizient und bedarfsgerecht zu gestalten.

Benutze klare Regeln für das Matching: Skill-Level, Deadline und Budget. So wird die Ressourcenallokation nachvollziehbar und unterstützt die Optimierung in Sprints und Retainer-Setups.

Teilzeit, Abwesenheiten, Pufferzeiten realistisch abbilden

Erfasse Teilzeitmodelle und Zeitzonen im Remote-Setup. Berücksichtige auch Elternzeit, Urlaub und Krankheit. Gerade bei der Planung von Teilzeit und Abwesenheiten ist eine enge Abstimmung zwischen verschiedenen Abteilungen wichtig, um einen reibungslosen Ablauf und Informationsfluss zu gewährleisten. Arbeite mit Kapazitätsfaktoren pro Person, etwa 0,6 FTE, um die Planung zu verbessern.

Plane 10–20 Prozent Puffer für Meetings und Ad-hoc-Anfragen ein. Diese Reserve stabilisiert Liefertermine und reduziert Kontext-Switching.

Konfliktlösung: Priorisierung, Umschichten, Outsourcing

Leite Prioritäten aus Unternehmenszielen ab und halte Umschichtungsregeln ein. Eskaliere früh bei Engpässen. Nutze Freelancer oder Partnernetzwerke für kurzfristige Spitzen oder Spezial-Skills.

Arbeite mit Rotationsprinzip und Pairing von Junior und Senior. Vermeide Monotonie und Überlastung. Dokumentiere jede Entscheidung im Tool, damit alles nachvollziehbar bleibt.

Kapazitätsplanerstellung: Prozesse, Rituale und Verantwortlichkeiten

Deine Kapazitätsplanerstellung. ist effektiv, wenn alles klar geregelt ist. Du beginnst mit dem Erfassen des Bedarfs und schätzt den Aufwand. Danach vergleichst du Kapazitäten und triffst eine Entscheidung. Schließlich teilst du das Ergebnis mit und überwachst die Umsetzung.

Starte mit klaren Eingängen. Eine Definition of Ready stellt sicher, dass alle Daten vollständig sind. Schätzungen bleiben vergleichbar, dank festgelegter Richtlinien. Einheitliche Zeiterfassungscodes sorgen für saubere Daten, die für Vorhersagen und Berichte nützlich sind.

Setze feste Rituale fest, die wenig Zeit kosten und viel bewirken:

- Weekly Capacity Stand-up (30 Minuten): Engpässe erkennen, Shifts planen, Risiken identifizieren.

- Monatlicher Portfolio-Review: Pipeline gegen verfügbare Kapazitäten vergleichen, Prioritäten setzen.

- Quartals-Planning mit Szenarien: Best-, Realistic- und Stress-Case vorbereiten, für robuste Planung.

Klare Verantwortlichkeiten sorgen für Ordnung: Sales, HR und Delivery liefern Daten. Entscheidungen treffen Operations oder Management. Account und Finance werden informiert. RACI hilft, zu wissen, wer was wann macht.

Arbeite mit Artefakten, die den Alltag leiten:

- Kapazitätsboard mit laufenden und kommenden Vorhaben

- Engpassliste mit Maßnahmen und Terminen

- Staffing-Plan nach Rollen und Personen

- Urlaubs- und Abwesenheitskalender

- Risk-Register mit Triggern und Owners

Für Änderungen gelten klare Regeln. Setze Cut-off-Zeitpunkte vor Sprint-Starts oder Milestones. Versioniere Pläne und protokolliere Anpassungen für Audits. So bleibt dein Management nachvollziehbar, auch bei kurzfristigen Anpassungen.

Halte Monitoring einfach: Eine kurze wöchentliche Auslastungssicht, eine Engpassampel und ein Abgleich mit der Sales-Pipeline reichen oft, um die Planung rechtzeitig anzupassen.

Kapazitätsplanungsprozess in der Praxis: Vom Intake bis zum Weekly Replan

Führe deinen Kapazitätsplanungsprozess als Routine durch. Bereits in diesem Schritt spielt die Kapa-Planung eine zentrale Rolle, da sie die optimale Verfügbarkeit und Nutzung von Ressourcen sicherstellt. So verbindest du Intake, Kapazitätsanalyse und den Ressourcenbedarf zu einem Ablauf. Kurze Zyklen halten dich handlungsfähig.

Projekt-Intake und Aufwandsschätzung

Starte mit einem Standardformular. Es sollte Scope, Deliverables, Meilensteine, Abhängigkeiten, Risiken, gewünschten Start und Budgetrahmen enthalten. Ergänzend spielen Artikel und Dokumentationen eine wichtige Rolle im Intake-Prozess, da sie helfen, Informationen strukturiert zu vermitteln und den Projektstart zu unterstützen. Nutze eine top-down Schätzung durch Vergleichsprojekte.

Ergänze dies mit einer Bottom-up Schätzung über Work Packages. So kannst du Plan- und Pufferwerte sauber trennen.

Die Kapazitätsanalyse beginnt hier. Frage dich, welche Rollen wann und wie lange benötigt werden. Dokumentiere Annahmen und Unsicherheiten getrennt, damit späteres Change-Handling leichter wird.

Kapazitäten matchen, Engpässe identifizieren

Vergleiche den Rollenbedarf mit den verfügbaren Kapazitäten. Markiere Engpässe deutlich und skizziere Alternativen. Verschieben von Arbeitspaketen, Outsourcing oder gezieltes Hiring sind Optionen.

Setze eine Gate-Entscheidung. Commit nur bei belastbarem Kapazitätsfit. Falls nicht, reduziere den Scope oder verhandle die Timeline. So bleibt der Prozess transparent und schützt Margin sowie Termine.

Wöchentliche Re-Priorisierung und Change-Handling

Im Weekly Replan führst du Ist-Daten aus Zeiterfassung und Blockern zusammen. Dabei spielen Anwendungen eine zentrale Rolle, da sie die wöchentliche Re-Priorisierung durch Integration und Vernetzung verschiedener Softwarelösungen unterstützen. Re-priorisiere entlang von Unternehmenszielen, SLAs und vertraglichen Pflichten. Passe den Ressourcenbedarf an, wenn neue Deals eintreffen oder Risiken eintreten.

Kommuniziere Änderungen klar: Updates an Teams und Kunden, dokumentierte Change Requests und saubere Erwartungssteuerung. Das hält alle synchron und stützt deine Kapazitätsanalyse für die nächste Woche.

| Schritt | Ziel | Kernartefakte | Entscheidung | Messgröße |

|---|---|---|---|---|

| Intake | Transparenter Scope und Aufwand | Formular, top-down & bottom-up Schätzung | Go/No-Go für Schätzungstiefe | Abweichung Plan vs. Actual Aufwand |

| Matching | Kapazitätsfit je Rolle | Rollenbedarf vs. Verfügbarkeit | Commit, Scope-Cut oder Verschiebung | Anzahl Engpass-Tickets |

| Gate | Risiko kontrollieren | Engpassliste, Alternativen | Timeline verhandeln oder Outsourcing | Time-to-Commit |

| Weekly Replan | Schnelles Nachsteuern | Ist-Daten, Blocker-Log, Pipeline | Re-Priorisierung nach Zielen/SLAs | Replan-Frequenz, Deadline-Einhaltung |

| Controlling | Wirtschaftlichkeit sichern | Budget-Report, Forecast | Maßnahmen bei Abweichungen | Plan-vs.-Actual-Budgets |

Führung und Kapazitätsplanung

Eine erfolgreiche Kapazitätsplanung beginnt an der Spitze: Die Führung gibt die Richtung vor und sorgt dafür, dass die Kapazitäten des Unternehmens optimal auf die strategischen Ziele ausgerichtet sind. Nur wenn die Unternehmensstrategie und die Kapazitätsplanung Hand in Hand gehen, können Projekte effizient umgesetzt und die Wettbewerbsfähigkeit gesichert werden. Führungskräfte sind gefordert, die Kapazitätsplanung nicht als reine Verwaltungsaufgabe zu sehen, sondern als zentrales Steuerungsinstrument für den Unternehmenserfolg.

Die Rolle der Führungskraft im Planungsprozess

Führungskräfte tragen die Verantwortung, die Kapazitätsplanung aktiv zu gestalten und zu steuern. Sie analysieren die Anforderungen des Unternehmens und der Kunden, um den Bedarf an Ressourcen und Kapazitäten frühzeitig zu erkennen. Dabei geht es nicht nur darum, die erforderlichen Ressourcen bereitzustellen, sondern auch darum, flexibel auf Veränderungen im Markt oder bei den Kundenwünschen zu reagieren. Eine gute Führungskraft sorgt dafür, dass die Kapazitätsplanung regelmäßig überprüft und angepasst wird, damit das Unternehmen jederzeit handlungsfähig bleibt. Sie schafft Transparenz über verfügbare Kapazitäten und stellt sicher, dass die Teams die nötigen Ressourcen erhalten, um die Unternehmensziele zu erreichen.

Leadership-Strategien für nachhaltige Kapazitätssteuerung

Nachhaltige Kapazitätssteuerung erfordert von Führungskräften mehr als nur operative Planung. Es geht darum, eine klare Vision und Strategie für das Unternehmen zu entwickeln und diese konsequent in die Kapazitätsplanung zu übersetzen. Dazu gehört, die Bedürfnisse der Kunden und des Unternehmens zu analysieren und zu priorisieren, um die richtigen Schwerpunkte zu setzen. Führungskräfte stellen sicher, dass die erforderlichen Ressourcen und Kapazitäten zur Verfügung stehen und gezielt zugewiesen werden. Sie überwachen die Kapazitätsplanung kontinuierlich und passen sie an, wenn sich Rahmenbedingungen ändern. Gleichzeitig motivieren sie die Mitarbeiter, fördern deren Entwicklung und schaffen eine Kultur, in der kontinuierliche Verbesserung und Innovation Teil des Alltags sind. So wird die Kapazitätsplanung zum strategischen Erfolgsfaktor für das gesamte Unternehmen.

Mitarbeiter und Kapazitätsplanung

Mitarbeiter sind das Herzstück jeder Kapazitätsplanung. Sie setzen die Projekte um, nutzen die Ressourcen und bestimmen maßgeblich, wie effizient die Kapazitäten im Unternehmen eingesetzt werden. Eine effektive Kapazitätsplanung berücksichtigt daher nicht nur Zahlen und Tools, sondern auch die individuellen Fähigkeiten, Bedürfnisse und die Motivation der Mitarbeitenden. Nur wenn die Kapazitätsplanung auf die Menschen im Unternehmen abgestimmt ist, lassen sich Produktivität und Zufriedenheit langfristig steigern.

Mitarbeiterbeteiligung und Kommunikation

Eine erfolgreiche Kapazitätsplanung lebt von der aktiven Einbindung der Mitarbeiter. Sie kennen die täglichen Abläufe, wissen um Herausforderungen und können wertvolle Hinweise geben, wie Ressourcen und Kapazitäten optimal genutzt werden. Offene Kommunikation zwischen Führung und Mitarbeitenden ist dabei entscheidend: Nur wenn Ziele, Prioritäten und geplante Maßnahmen transparent sind, können alle an einem Strang ziehen. Regelmäßige Meetings, Feedbackrunden und klare Informationswege helfen, die Kapazitätsplanung an den tatsächlichen Bedarf anzupassen und Überlastungen oder Engpässe frühzeitig zu erkennen.

Die Kapazitätsplanung sollte auch die Auswirkungen auf die Mitarbeitenden im Blick behalten – etwa in Bezug auf Arbeitsbelastung, Weiterentwicklung und Work-Life-Balance. Führungskräfte sind gefordert, die erforderlichen Ressourcen bereitzustellen und die Teams zu unterstützen, damit sie ihre Aufgaben erfolgreich und motiviert erledigen können. Eine wertschätzende Einbindung der Mitarbeitenden in die Kapazitätsplanung sorgt nicht nur für bessere Ergebnisse, sondern stärkt auch das Engagement und die Identifikation mit den Unternehmenszielen. So wird die Kapazitätsplanung zum Motor für nachhaltigen Unternehmenserfolg.

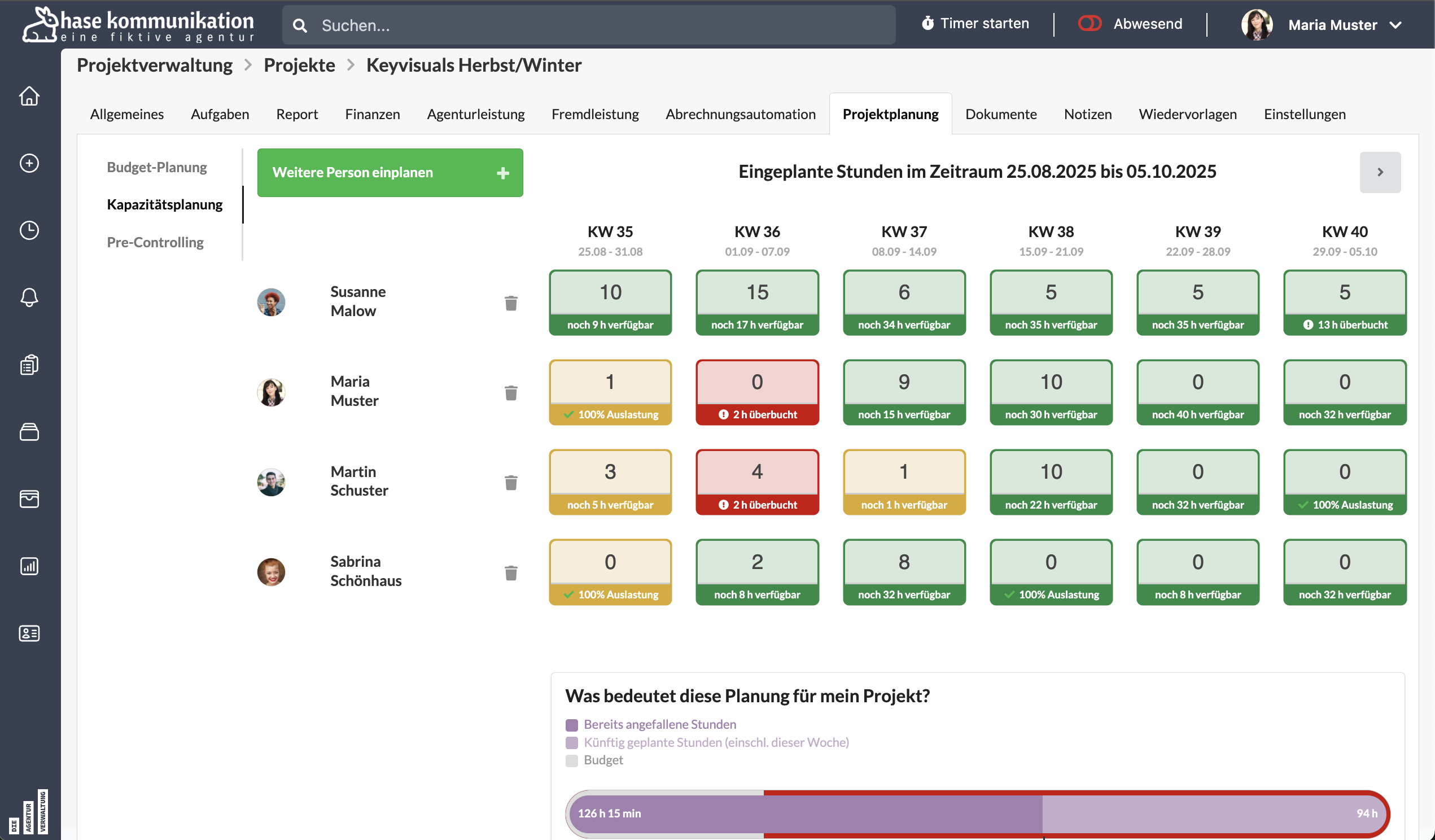

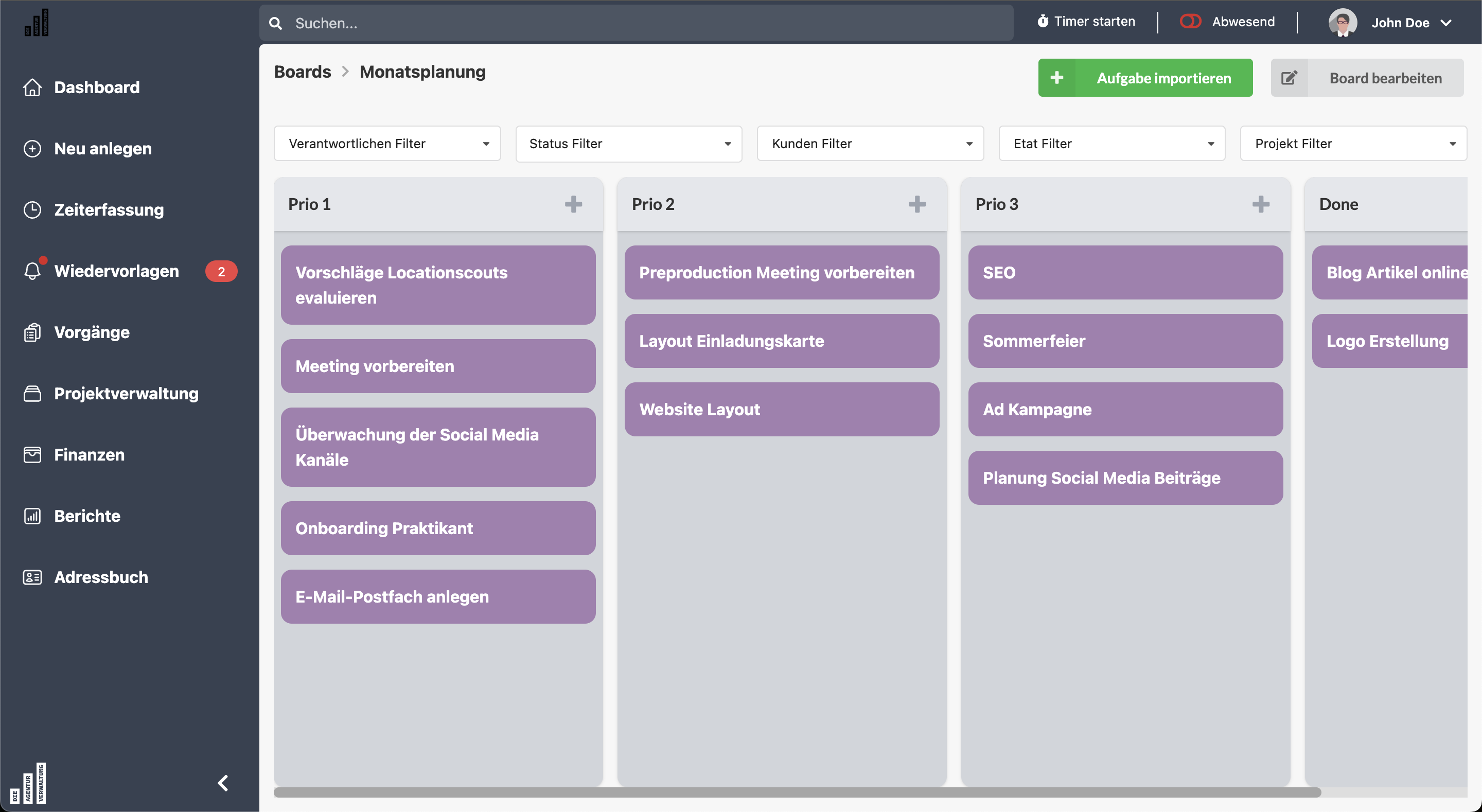

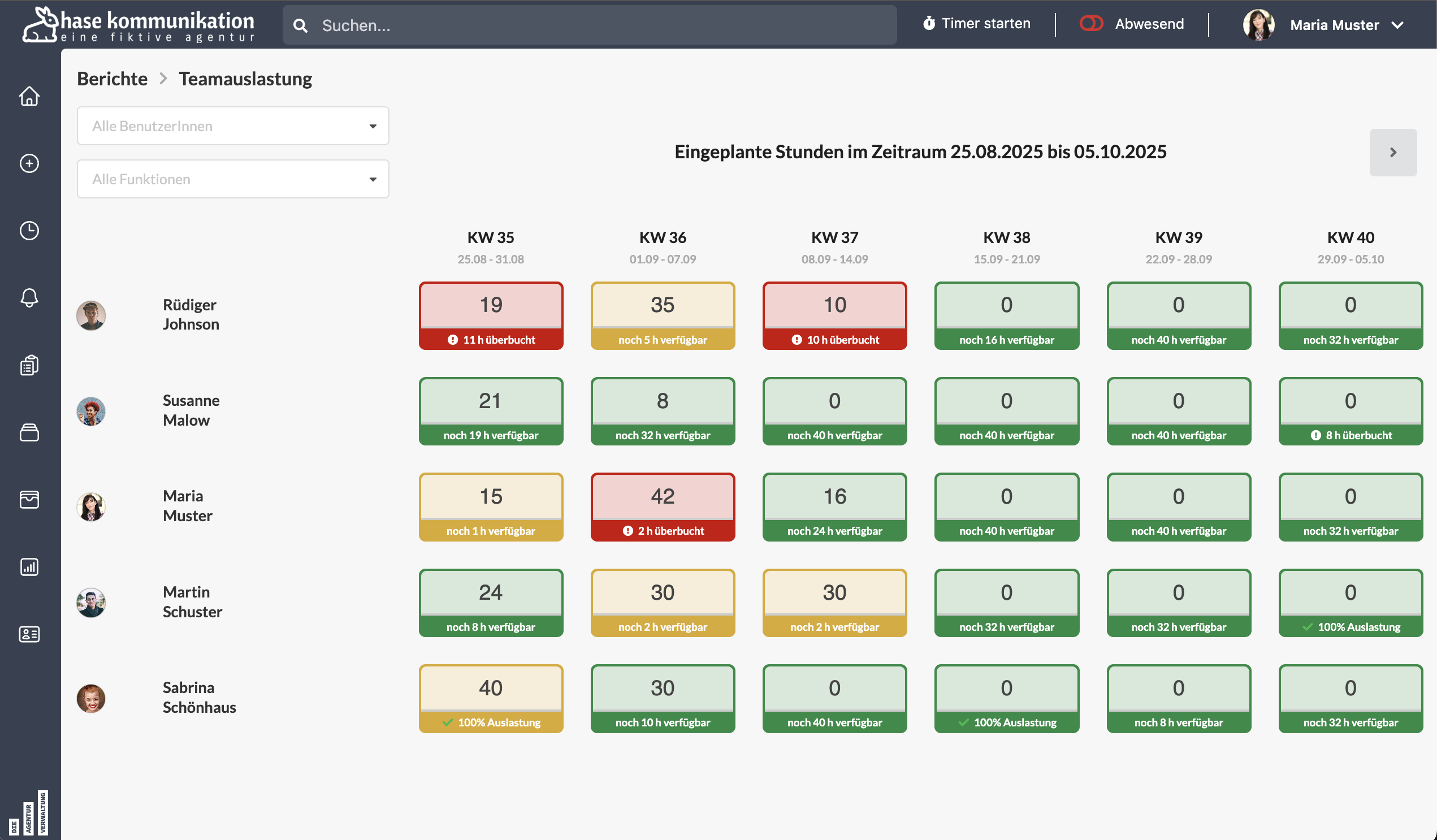

Kapazitätsplanungstools und Kapazitätsplanungs-Software: Auswahl, Must-Haves, Integrationen

Du willst weniger Raten und mehr Wissen. Für das brauchst du Kapazitätsplanungstools – besonders in der Produktion sind sie entscheidend, um Fertigungsprozesse effizient zu planen und Kapazitäten optimal auszuschöpfen. Sie unterstützen deine Ressourcenplanung mit Zahlen und klaren Zuständigkeiten.

Achte auf schnelle Bedienung und klare Visualisierungen. Stabile Integrationen sind auch wichtig.

Must-Have-Features: Verfügbarkeiten, Szenarien, Reporting

- Drag-and-drop-Planung: Aufgaben in Sekunden verschieben, Konflikte sofort sehen.

- Verfügbarkeitskalender: Tages-, Wochen- und Monatsblick auf Kapazitäten, inkl. Feiertage.

- Skill-Filter: Die richtigen Personen nach Rolle und Kompetenz finden.

- Szenario-Simulation: Best Case, Realistic, Stress Case mit klaren Effekten auf Auslastung.

- Workload-Heatmaps: Überlast und Leerlauf visuell erkennen.

- Urlaubs-/Abwesenheitsabgleich: Automatisch in die Planung übernehmen.

- Rollen- und Stundensatzlogik: Wirtschaftlichkeit pro Projekt sichtbar machen.

- Maschinenplanung: Verfügbarkeit und Auslastung von Maschinen zentral steuern, um Produktionsleistung und Kapazitäten optimal zu nutzen.

- Reporting/Dashboards: Auslastung, Forecast, Plan-vs.-Ist auf Knopfdruck.

- Rechte- und Rollenverwaltung: Datenschutzkonform und revisionssicher.

Diese Punkte helfen dir, Kapazitätsplanungs-Software im Alltag effizient zu nutzen. So steuerst du deine Ressourcenplanung ohne Medienbrüche.

Integration in Zeiterfassung, PM-Tools und HR-Systeme

- Zeiterfassung: Harvest, Clockify, Toggl für Plan-vs.-Ist und saubere Nachkalkulation.

- PM-Tools: Jira, Asana, Monday.com, ClickUp für Aufgaben, Backlogs und Status.

- HR/Payroll: Personio, DATEV, SAP SuccessFactors für Stammdaten, Verträge, Abwesenheiten.

- CRM: HubSpot, Salesforce für Pipeline-Import und Demand-Forecast.

- Marketing: Integration von Marketing-Tools wie HubSpot Marketing oder Mailchimp, um Kampagnendaten und Leads direkt in die Kapazitätsplanung einzubeziehen.

Mit diesen Integrationen verbinden Kapazitätsplanungstools alle Signale. So hast du alles, was du für eine belastbare Ressourcenplanung brauchst.

Make or Buy: Excel vs. spezialisierte Lösungen

| Kriterium | Excel/Google Sheets | Spezialisierte Lösungen |

|---|---|---|

| Kosten und Start | Niedrig, sofort verfügbar | Lizenzkosten, schneller Onboarding-Nutzen |

| Skalierbarkeit | Begrenzt, manuell pflegeintensiv | Hohe Skalierung, Automatisierung |

| Fehlerrisiko | Hoch durch Formeln und Copy/Paste | Niedrig, auditierbare Workflows |

| Echtzeit-Verfügbarkeit | Selten aktuell | Live-Daten mit Integrationen |

| Szenario-Planung | Aufwendig, wenig Visualisierung | Simulations-Engine und Heatmaps |

| Compliance & Datenschutz | Abhängig vom Setup | DSGVO, EU-Hosting, Rollenrechte |

| API-Offenheit | Gering | Offene APIs, Webhooks |

| Gesamtkosten (TCO) | Niedrig, aber versteckte Aufwände | Transparent, geringere Fehlerkosten |

Wenn du komplexe Teams steuerst, bieten Lösungen wie Float by Resource Guru, Kantata (ehemals Mavenlink), Forecast, Smartsheet Resource Management oder Teamdeck klare Vorteile. Sie sind ideal für Kapazitätsplanungs-Software und eine belastbare Ressourcenplanung. Bei der Auswahl solcher Tools spielt die Match-Strategieplanung eine zentrale Rolle, da sie eine schrittweise und flexible Anpassung der Kapazitäten an die Nachfrage ermöglicht.

Warum Software für die Planung von Kapazitäten und Planung von Ressourcen ein Gamechanger ist

Wenn die Pipeline wächst und Projekte parallel laufen, ist es schwierig, alles zu koordinieren. Software hilft, Verfügbarkeit, Fähigkeiten, Budgets und insbesondere die Optimierung der Produktionskapazitäten zu organisieren. So wird die Planung effizienter.

Zeitersparnis statt Stunden-Tetris

Automatische Abgleiche von Verfügbarkeiten ersetzen manuelle Arbeit in Excel. Vorlagen und Benachrichtigungen helfen, den Überblick zu behalten und Fristen nicht zu vergessen.

Durch Drag-and-Drop kannst du Aufgaben einfach zuordnen. So siehst du sofort, ob es passt. Das spart Zeit und ermöglicht kreatives Arbeiten.

Einheitliche Datenlage für bessere Entscheidungen

Eine zentrale Quelle zeigt alle wichtigen Daten in Echtzeit, was besonders für eine einheitliche Datenlage in jedem Bereich des Unternehmens entscheidend ist. So kannst du bessere Entscheidungen treffen, ohne nur auf Bauchgefühl zu vertrauen.

Durch diese Daten kannst du die Ressourcen besser planen. Du erkennst Probleme früh und kannst die Arbeit besser verteilen.

Transparenz für Team, Kunden und Management

Jeder sieht, was zu tun ist. Kunden bekommen klare Termine und das Management sieht Risiken und Probleme früh – und das in allen relevanten Bereichen des Unternehmens, was die Transparenz zusätzlich erhöht.

Das führt zu besseren Termintreue und höheren Margen. Das ist besonders in großen Teams oder Agenturen nützlich.

| Kriterium | Ohne Software | Mit Software |

|---|---|---|

| Verstreut in Excel-Sheets, hoher Abstimmungsaufwand | Echtzeit-Kalender mit Abwesenheiten und Teilzeit | Schnelle Planung von Kapazitäten ohne Meetingschleifen |

| Forecast & Budget | ||

| Schätzungen, häufig verspätete Updates | Plan-vs.-Ist live, Pipeline-Import aus CRM | Frühe Warnungen, sichere Zusagen an Kunden |

| Rollen & Skills | ||

| Unklare Zuständigkeiten, Silos | Skill-Matrix und Match auf Personen | Gezielte Planung von Ressourcen und weniger Fehlbesetzung |

| Re-Planung | ||

| Manuelle Tetris-Änderungen | Szenarien und Drag-and-Drop | Minuten statt Stunden, stabile Roadmaps |

| Transparenz | ||

| Versionenchaos, widersprüchliche Listen | Single Source of Truth für Team und Leitung | Nachvollziehbare Ressourcenoptimierung im Portfolio |

Best Practices für Ressourcenoptimierung und stabile Kapazitätsauslastung

Verwende die 70–80%-Regel für deine Kapazitätsplanung. Plane nur diesen Anteil als fakturierbar. So sicherst du Qualität und Lernzeit, während du durch die Berücksichtigung der Produktionskapazität die Ressourcenoptimierung gezielt steuerst. Gleichzeitig schaffst du Puffer für unerwartete Anfragen.

Ein Rolling Forecast über 12 Wochen hilft. Aktualisiere ihn wöchentlich oder alle 14 Tage. Arbeite mit drei Szenarien: Best Case, Realistic und Stress Case. Das verbessert die Ressourcenoptimierung und macht Abweichungen früh sichtbar.

Integriere Cross-Skilling und T-Shaping aktiv. Kombiniere zum Beispiel UX mit Analytics oder Backend mit Cloud-Grundlagen. So steigerst du die Flexibilität und glättest Peaks in der Kapazitätsauslastung.

Erstelle Governance mit einer Priorisierungsmatrix. Nutze klare Eskalationsstufen und SLA-Definitionen. So bleibt die Kapazitätsplanung transparent und Entscheidungen werden schneller.

Standardisiere Methoden. Nutze Story Points plus Stunden-Äquivalenz und definiere Definition of Ready und Definition of Done. Arbeite mit Übergabe-Checklisten. Diese Standards treiben die Ressourcenoptimierung voran und verringern Reibungsverluste.

Erhöhen die Datenqualität. Pflege die Zeiterfassung und Abwesenheiten. Nutze einheitliche Codes in Tools von Atlassian, Microsoft oder SAP. Saubere Daten machen Forecasts belastbar.

Baue ein Vendor-Ökosystem auf. Ein verlässlicher Pool aus Freelancern und Partnern hilft bei Peaks. Mit klaren Raten und Onboarding-Templates integrierst du externe Kapazitäten reibungslos.

Führe monatliche Retrospektiven durch. Analysiere Abweichungen und dokumentiere Lessons Learned. So wird die Ressourcenoptimierung zu einem kontinuierlichen Prozess.

- Quick Wins: 15-Minuten-Weekly zum Replan, feste Puffer in kritischen Pfaden, klare Vertreterregel bei Abwesenheiten.

- Signals: Überstunden-Trends, Stornoquote, Ramp-up-Zeiten bei neuen Projekten als Frühindikatoren für die kapazitätsauslastung.

- Tools: Nutze Roadmaps in Jira, Kapazitätsansichten in Microsoft Project oder Planungsfeatures in Asana und Smartsheet für konsistente kapazitätsplanung.

Fazit

Kapazitätsplanung und Ressourcenplanung sind wichtig, aber nicht gegensätzlich. Kapazitätsplanung hilft dir, große Zeiträume zu planen. Ressourcenplanung kümmert sich um die Details, wie Rollen und Fähigkeiten.

Durch beide Planungen kannst du deine Projekte besser managen. So bleiben deine Projekte termintreu und wirtschaftlich. Ein gutes Kapazitätsmanagement ist das Fundament dafür.

Praktische Abläufe und festgelegte Rituale sind der Schlüssel. Ein effizientes Intake und regelmäßige Überprüfungen helfen dir, deine Planung zu verbessern. So vermeidest du Planungsstress und hast immer Übersicht.

Wenn du Kapazitätsplanung und Ressourcenmanagement kombinierst, erkennst du Probleme früh. Du kannst die Arbeit dann besser verteilen.

Die richtige Software macht alles einfacher. Sie reduziert manuelles Arbeiten und sorgt für klare Daten. Egal ob du mit Excel anfängst oder Tools wie Die Agenturverwaltung nutzt, wichtig ist, dass Daten fließen.

Deine nächsten Schritte sind klar definiert. Starte mit dem Prozess, verbinde Daten und pflege die Skill-Matrix. Führe regelmäßige Vorhersagen durch und testen verschiedene Szenarien.

Prüfe zuerst die Kapazität und dann die Ressourcen. Halte Puffer ein. Beginne mit einem Pilotprojekt und integriere Zeiterfassung und PM-Tools. Skalieren Sie Ihr Ressourcenmanagement Schritt für Schritt. Eine erfolgreiche Kapazitäts- und Ressourcenplanung ist entscheidend für den Erfolg deines Unternehmens, da sie effiziente Abläufe, Kostenkontrolle und nachhaltiges Wachstum ermöglicht.

FAQ

Worin liegt der Unterschied zwischen Kapazitätsplanung und Ressourcenplanung?

Kapazitätsplanung sieht, wie viel Zeit Teams haben. Sie vergleicht das mit dem Bedarf aus Projekten. Ressourcenplanung setzt Menschen mit ihren Fähigkeiten und Stunden auf Aufgaben. Es geht um den großen Überblick und die genaue Zuweisung.

Wann brauche ich Kapazitätsplanung, wann Ressourcenplanung?

Zuerst schaust du auf die Kapazitäten im Großen. Ist genug Zeit für alle Projekte? Dann planst du, wer was macht und wann. Kapazitätsplanung hilft bei Entscheidungen, Ressourcenplanung bei der täglichen Organisation.

Welche Kennzahlen sind für dich am wichtigsten?

Bei Kapazitäten zählen Auslastung, verfügbare Stunden und Über- oder Unterdeckung. Bei Ressourcen sind es die Nutzung pro Person und die Planung gegenüber der Realität. Für Prozesse sind Durchlaufzeit und Genauigkeit der Vorhersagen wichtig.

Wie erkennst du Engpässe frühzeitig?

Verbinde Verkaufs- und Projektmanagement-Systeme mit Personalinformationen. Berücksichtige Deals, Retainer und Saisonale Schwankungen. Ein fortlaufender Vorausschau-Wert über 12 Wochen zeigt Engpässe.

Welche Tools eignen sich für Kapazitätsplanung und Ressourcenplanung?

Für den Start reicht Excel oder Google Sheets. Für mehr Komplexität sind Tools wie Die Agenturverwaltung besser. Achte auf Funktionen wie Szenarien und Workload-Heatmaps.

Was gehört in eine saubere Kapazitätsanalyse?

Schau auf historische Auslastung und Abweichungen. Berücksichtige auch Rework und Meeting-Zeit. Füge Wahrscheinlichkeiten und Szenarien hinzu, um die Vorhersagen zu verbessern.

Wie bildest du Teilzeit, Urlaub und Puffer realistisch ab?

Nutze Kapazitätsfaktoren und pflege Abwesenheiten zentral. Plane 10–20% Puffer für Meetings. So vermeidest du Überbuchungen.

Wie gehst du mit Konflikten bei der Ressourcenallokation um?

Priorisiere nach Unternehmenszielen und SLAs. Schichte Aufgaben, verhandle Timelines oder outsource. Dokumentiere Entscheidungen für Nachvollziehbarkeit.

Was bringt Kapazitätsplanungs-Software gegenüber Excel?

Automatisierung und Drag-and-drop-Planung sparen Zeit. Du bekommst eine zentrale Quelle für Kapazitäten und Budgets. Ideal für wachsende Agenturen.

Welche Rituale halten deine Planung stabil?

Halte wöchentliche Stand-ups und monatliche Reviews. Plan quartalsweise mit Szenarien. Klare RACI und Engpasslisten sorgen für Transparenz.

Wie schätzt du den Kapazitätsbedarf pro Projektphase?

Karte die Phasen auf Rollen und Stundenbandbreiten. Vergleiche Verfügbarkeiten mit Bedarf. So machst du ein klares Nachfrage-zu-Kapazität-Mapping.

Welche Best Practices erhöhen deine Ressourcenoptimierung?

Halte 70–80% billable als Ziel. Pflege eine Skill-Matrix und fördere Cross-Skilling. Aktualisiere den Rolling-Forecast wöchentlich. So nutzt du Kapazitäten effizient.

Wie startest du einen praxistauglichen kapazitäts planungsprozess?

Beginne mit einem standardisierten Intake. Kombiniere Schätzungen und prüfe Kapazitätsfit. Entscheide über Scope oder Timeline und replaniere wöchentlich. Integriere Zeiterfassung und PM-Tool für ständige Verbesserung.

Welche rechtlichen und organisatorischen Aspekte musst du beachten?

Beachte das ArbZG und faire Workload-Verteilung. Versioniere Pläne und setze Cut-offs für Änderungen. Protokolliere Entscheidungen für Nachvollziehbarkeit.

Wie vermeidest du Firefighting in Projekten?

Plane Puffer und limitiere Work in Progress. Visualisiere Engpässe und priorisiere strikt. Nutze Szenarien, um Kontextwechsel zu reduzieren.

Buche dir jetzt einen Kennenlern-Termin mit uns

Finde heraus, wie Die Agenturverwaltung deinen Agenturalltag einfacher macht – ganz unverbindlich.

Buche dir jetzt einen Kennenlern- Termin mit uns